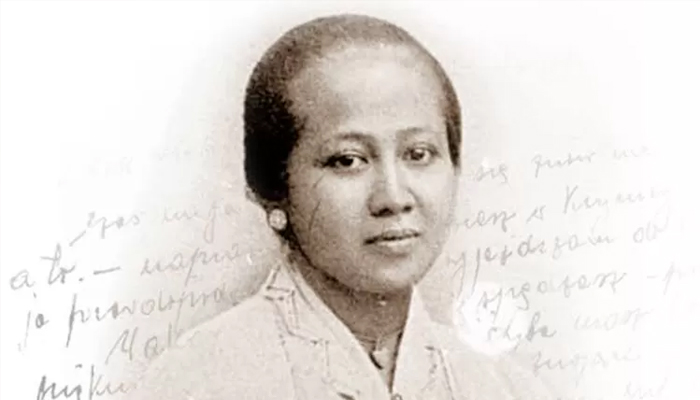

Womanpreneur.id – “Panggil saja aku Kartini, itu namaku,” tulisnya dalam surat yang tercatat pada 25 Mei 1899. Surat tersebut merupakan awal dari korespondensi antara Kartini dan Estella (Stella) Zeehandelaar, seorang sahabat pena yang dikenalnya melalui iklan di majalah De Hollandsche Lelie, terbitan Belanda tanggal 15 Maret 1899. Sebagai seorang aktivis feminis yang juga anggota Sociaal-Democratische Arbeiders Partij, Kartini menjadi tempat Kartini meluapkan isi hatinya, merasa terkekang oleh kehidupan yang sangat terbatas di tengah budaya feodalisme Jawa.

Meskipun hidup dalam kemewahan sebagai putri bangsawan, Kartini menyadari bahwa di luar tembok rumahnya, rakyat hidup dalam kekurangan dan kebodohan. Ini adalah hasil dari ratusan tahun penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda dengan menahan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Sebagai seorang bangsawan, Kartini harus tunduk pada norma-norma yang merendahkan kaum perempuan. Tradisi yang telah berakar sejak lama membatasi kebebasannya, menggambarkan bahwa peran perempuan hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga, melayani suami yang dipilihkan, dan membesarkan anak-anaknya.

“Ada terlalu banyak penderitaan di dunia wanita kami,” keluh Kartini dalam suratnya kepada Stella pada 14 Maret 1902. Dia menentang dominasi sistem patriarki yang berdiri tegak seperti dinding batu besar, seolah-olah hal itu adalah hal yang wajar. “Kami berhak untuk tidak menjadi bodoh,” kata Kartini kepada Stella pada 15 Agustus 1902. Dia tak pernah bisa memahami, bahkan hingga akhir hayatnya pada tahun 1904, mengapa kesenjangan antara pria dan wanita begitu besar.

Mengapa perempuan selalu menjadi pihak yang kalah? Atau mungkin, makna dari kekalahan itu sendiri hanya merupakan ilusi dari keinginan untuk berada dalam posisi yang mungkin terasa lebih nyaman. Seperti yang ditulis oleh Colotte Dowling dalam bukunya, The Cinderella Complex: Women’s Hidden Fear of Independence.

Buku yang diterbitkan pada tahun 1981 tersebut membangkitkan kesadaran bagi perempuan untuk berpikir secara mandiri. Namun, Dowling juga mengingatkan bahwa setiap perempuan berisiko terkena sindrom Cinderella Complex, suatu sindrom dimana perempuan cenderung bergantung pada orang lain, terutama pada pria atau pasangannya, karena tidak diajarkan untuk menghadapi ketakutan dan masalahnya sendiri.

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Simone de Beauvoir (1908-1986). Baginya, keterbatasan perempuan adalah alasan mengapa perempuan menjadi objek dari dominasi pria. Bahkan, secara ekstrem, novelis dan filsuf Perancis ini menyatakan bahwa perempuan tidak dilahirkan, melainkan dibuat menjadi perempuan oleh masyarakat, budaya, dan institusi sosial yang ada.

Pandangan ini terdapat dalam karyanya yang terkenal, “The Second Sex” (“Le Deuxième Sexe”) yang diterbitkan pada tahun 1949. Dia bahkan menyebut bahwa perempuan hanya dianggap sebagai “The Other” dalam masyarakat, bukan sebagai subjek yang sejajar dengan laki-laki. Hal ini menjadi penyebab ketidaksetaraan terhadap kebebasan perempuan.

Perlawanan terhadap kesenjangan gender di paruh pertama dan kedua abad ke-20 muncul di berbagai belahan dunia. Di Amerika Serikat, kita mengenal Susan B Anthony, yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tentu saja, perjuangan tidak mudah karena pada saat itu, perempuan tidak diizinkan untuk memilih.

Pada Pemilihan Umum November 1872, Susan B Anthony, yang lahir di Massachusetts pada 15 Februari 1820, ditangkap karena nekat mencoblos. Dia didakwa melanggar undang-undang negara bagian dan didenda 100 dolar. Amerika Serikat baru mengizinkan perempuan untuk memilih pada tahun 1920.

Di Inggris, nama Emmeline Pankhurst muncul sebagai tokoh yang sangat berpengaruh. Sebagai aktivis politik dan pendiri gerakan suffragette, Pankhurst bertujuan untuk memberikan hak pilih kepada wanita. Pankhurst dan organisasinya, Women’s Social and Political Union, didirikan pada tahun 1903, dan mereka menggunakan berbagai strategi seperti demonstrasi, mogok lapar, dan tindakan radikal lainnya untuk menekan pemerintah agar memberikan hak suara kepada perempuan.

Upaya mereka membuahkan hasil pada tahun 1918, ketika Undang-Undang Hak Pilih diterbitkan, yang memungkinkan sebagian besar wanita di Inggris untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Namun di Jawa, suara Kartini terdengar samar karena tekanan yang begitu kuat dari patriarki dan kolonialisme.